Liebe. Bedingungslos.

© JOHANNES LEITNER

Auch nach einem Jahrhundert kein bisschen leise: Drei Caritas-

Direktoren über ihren kompromisslosen wie unermüdlichen Einsatz für Menschen am Rande der Gesellschaft. Und das Helfen gestern, heute und morgen. Ein Interview von Ingrid Worofka

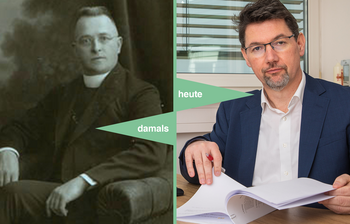

Wer könnte die Geschichte besser erzählen als die drei Direktoren, die fast die Hälfte der Zeit die Geschicke der Hilfsorganisation geleitet haben? Wir baten alle drei zum Gespräch: Prälat MMag. Dr. Viktor Omelko (86) war 40 Jahre lang Caritasdirektor. Sein Nachfolger Mag. Dr. Josef Marketz (66) stand – bis zu seiner Bischofsweihe im Februar 2020 – fünf Jahre der Hilfsorganisation vor. Die beiden Priester reflektieren mit dem jetzigen Direktor und Theologen Mag. Ernst Sandriesser (53) über 100 Jahre Caritas Kärnten.

Not sehen und handeln, ist der Kernauftrag der Caritas. Was bedeutet das für Sie persönlich?

JOSEF MARKETZ: Es hört sich an, als sei es das Selbstverständlichste der Welt, ist es aber nicht. In meinen fünf Jahren bei der Caritas habe ich gelernt, dass man Not nicht sieht, wenn man nicht sehr bewusst hinschaut. Sie ist sehr versteckt in dieser Welt – besonders in wohlhabenden Ländern wie Österreich. Not kann sehr schnell übermächtig werden. Da braucht man viele andere zum gemeinsamen Handeln. Das Schöne bei der Caritas ist, dass die Mitarbeiter*innen alle sehr motiviert und auch geübt im Not Sehen und dann Handeln sind. Miteinander haben wir viel gehandelt. Immer mit dem Ziel, ein bisschen Not aus der Welt zu schaffen.

ERNST SANDRIESSER: Not sehen, Not sichtbar machen und handeln, ist unsere Kernaufgabe. Wir haben gerade jetzt in der Pandemie gemerkt, dass Leute große Scheu haben, zu sagen „Es geht mir schlecht.“ oder „Es wird eng, ich brauche Hilfe.“ Die Caritas hat die Aufgabe, ihnen behutsam ein Stück entgegenzugehen. Denn niemand ist gerne arm oder in Not. Niemand will, dass man ihr oder ihm das ansieht. In der Politik und Gesellschaft ist es nicht so einfach, über Armut zu sprechen, weil wir zu den reichsten Ländern der Erde zählen. In diesem Spannungsfeld steht der Auftrag der Caritas.

Bevor Sie zum Caritasdirektor berufen wurden, wie haben Sie die Caritas wahrgenommen?

VIKTOR OMELKO: Sie fiel mir wenig auf. Meinen ersten direkten Kontakt mit der Caritas und hier mit Direktor Prälat Josef Auernig hatte ich in den 1960er-Jahren als geistlicher Assistent der Katholischen Arbeiterjugend. Wir haben uns damals mit ihm abgestimmt, weil wir eine Hilfsaktion für junge Menschen zur Wohnraumschaffung machen wollten.

JOSEF MARKETZ: Die Caritas war schon zu meiner Zeit als junger Priester omnipräsent, vor allem durch Direktor Dr. Omelko. Später, in der Diözesanleitung, haben wir immer wieder Einladungen bekommen, wenn etwas neu eingeweiht worden ist. Das war schon beeindruckend. Ich habe die Caritas damals als etwas wahrgenommen, das wächst; als Unternehmen in unserem Land, das auch von der Politik sehr geschätzt worden ist, viel Gutes getan und sehr effizient gearbeitet hat.

ERNST SANDRIESSER: Ich habe die Caritas 1976 als neunjähriger Schüler beim Erdbeben in Friaul erstmals bewusst wahrgenommen. Meine Mutter war viele Jahre in Italien und wir Kinder mit ihr in Friaul und an der Adria. Daher haben wir das Geschehene sehr intensiv mitverfolgt. Ich werde die Bilder von den kaputten Häusern nicht vergessen. Die Caritas hat Häuser gebaut und den Menschen geholfen. Das war für mich eine Prägung. Außerdem habe ich die Caritas als Zivildiener erlebt. Durch meine Tätigkeit bei der Telefonseelsorge in Wien wurde ich in Klagenfurt auch dort eingesetzt und weil ich damals schon einen Laptop hatte, bat mich die damalige Leiterin, die Karteikarten aller Hilfsorganisationen von Kärnten zu digitalisieren. Gleichzeitig war ich im Eggerheim aktiv. Einen Besucher von damals habe ich 28 Jahre später in einem unserer Pflegewohnhäuser wiedergetroffen – das war sehr berührend.

Was war Ihre stärkste Motivation, die Aufgabe als Caritasdirektor zu übernehmen?

ERNST SANDRIESSER: Das Allerwichtigste ist – und ich denke das teilen wir alle – die unersetzliche Liebe, Zuneigung, Zuwendung zu den Menschen, die Hilfe brauchen. Ohne sie geht’s nicht. Der Alltag ist viel von Verwaltung, Bürokratie, Gesprächen und

Verhandlungen geprägt. Papst Franziskus ermutigt uns, indem er sagt: „Caritas ist die Umarmung Gottes für jeden Menschen, vor allem für die Allerletzten und die Leidenden.“ Dass viele Menschen diese Erfahrung machen, motiviert mich jeden Tag bei meiner Aufgabe als Caritasdirektor.

VIKTOR OMELKO: Mir war von vornherein klar, dass, wenn ich gefragt werde, ich sofort „Ja!“ sage, weil ich dank meines Lebenslaufes und meiner Tätigkeit bisher immer schon mit Menschen am Rande der Gesellschaft zu tun hatte. Und durch die Möglichkeit, noch etwas dazuzulernen, war klar, dass hier ein großes Gebiet wäre, in dem ich meine Ausbildung und meine Talente, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe, gut einsetzen kann. Für mich war die Caritas-Arbeit ein wunderbares, offenes Feld, das ich mit Freude betreten habe und wo ich das gemacht habe, was angestanden ist.

JOSEF MARKETZ: Meine innere Motivation kommt aus meiner Lebensführung als Priester, der ich wahrscheinlich wurde, weil ich Mutter Teresa begegnet bin. Ich habe immer mit einem Auge auf sie geschaut und das, was sie für die Menschen getan hat. Das hat mich sehr berührt, und ich habe immer stärker zu den Menschen hingeschaut, deren Leben eingeschränkt ist. Eine kleine Motivation war sicher auch, dass ich als Angehöriger der slowenischen Volksgruppe zu einer Minderheit in Kärnten gehöre, die das Wort „minder“ oft genug zu spüren bekommen hat. So gab es zu den Menschen, für die ich dann als Caritasdirektor da sein sollte, schon eine innere Bewegung, eine innere Solidarität.

Not sieht man nicht, wenn man nicht sehr bewusst hinschaut.

Die Caritas ist die „Umarmung Gottes“, so Papst Franziskus, und für alle Menschen da, die Hilfe brauchen. Erik etwa besucht die Wohnungslosentagesstätte Eggerheim.

© Daniel Gollner

Was wissen Sie über die Anfänge der Caritas, ihr Wirken, das vor 100 Jahren begonnen hat? Warum war es wichtig, die Caritas zu gründen?

VIKTOR OMELKO: Weil große Not herrschte und die Zeit reif für soziales Engagement war. So ist 1920 in Kärnten das Caritas-Sekretariat und ein Jahr darauf der Kärntner Caritasverband als eigenständige Organisation entstanden. Von hier hat sich die Hilfe in verschiedenster Weise ausgebreitet, zwischen den Kriegen blühten die Tätigkeiten auf. Im Zweiten Weltkrieg war alles verboten. Da ist die Caritas auf eine Person eingestuft worden, die die Stellung gehalten hat. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnten sich die Tätigkeiten wieder entfalten. So war die Caritas zum Beispiel für die Verteilung der Hilfsgüter, die vor allem aus den USA kamen, zuständig. Es waren die einfachsten Dinge, die in der schwierigen Nachkriegszeit wichtig gewesen sind. Brotausspeisungen hat es gegeben, und eine Suppenküche hat man gehabt.

JOSEF MARKETZ: Für mich ist es sehr interessant, dass es vor der Caritas schon Caritas gab, und das vor allem in Bruderschaften. Das waren Verbände Organisationen und Ordensgemeinschaften, die sich darum gekümmert haben. Und nach dem Krieg hat dann jede*r den Menschen irgendwie helfen wollen. Es war auch viel Hilfe nötig, und da hat der Bischof die gute Idee gehabt, die Hilfe zu koordinieren und hat deshalb das Caritas-Sekretariat eingerichtet. Das war zuerst nichts Anderes als eine Koordinationsstelle. Aber man hat bald gemerkt, dass dies nicht reicht. Man braucht eine starke Organisation, die diese Arbeit in der ganzen Breite wirklich durchblickt. So wurde die heutige Caritas als Institut gegründet. Und das Caritas-Sekretariat hat in der Zwischenkriegszeit weiterbestanden.

ERNST SANDRIESSER: Es war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Es gab viele Kriegswaisen, Kriegsinvaliden. Die spanische Grippe wütete in Kärnten. Bischof Hefter setze sich für Waisenkinder ein, die bischöfliche Residenz war Umschlagplatz für Hilfsgüter. Er forderte die Abschaffung des Dienstbotenelends, trat gegen Rassendiskriminierung und für die Gleichberechtigung der Frauen ein.

VIKTOR OMELKO: Kinder wurden in halb Europa auf Erholungsreisen geschickt, um sie besser zu ernähren, damit die wirtschaftliche Not, die sich auf die Kinder ausgewirkt hat, ein wenig geringer wird. Ein späterer Mitarbeiter, ein Architekt, wurde als Kind nach Portugal geschickt, damit er aufgepäppelt wird. Er hat noch lange danach kleine Kontakte dorthin gepflogen.

JOSEF MARKETZ: Ich kenne einen Herrn, der versucht heute, syrische Kinder und andere Flüchtlingskinder nach demselben System für eine kleine Zeit zu uns zu bringen, aber dafür gibt es keine Aufnahmebereitschaft mehr. Er läuft gegen Wände. Auch ich konnte bisher in keiner Weise helfen. Die Politik ist dagegen, viele sind dagegen. Aus verschiedenen Gründen, aus ideologischen Gründen. Kinder dürfen nicht von den Eltern getrennt werden, obwohl sie ja sowieso getrennt sind. Und natürlich auch, wenn die Flüchtlingskinder kommen, dann könnten sie ja bleiben. Das war damals offenbar nicht die große Angst, aber inzwischen ist sie es – leider Gottes.

Herr Dr. Omelko: Sie wurden 1974 Caritasdirektor. Wie war die Caritas damals aufgestellt?

VIKTOR OMELKO: Als ich zur Caritas gekommen bin, hatte sie 270 Mitarbeiter*innen samt Kindergärten und allen, die in ihrem Namen damals tätig waren. Das erste Betätigungsfeld waren die Kindergärten. Es gab damals große Probleme, wie es mit diesen weitergeht. Und da wurde ich gefragt, was ich jetzt tun werde. Ich habe gesagt: „Ich werde reden und diskutieren, ich werde versuchen, mit der Politik Vereinbarungen zu treffen, damit das, was wir für wichtig halten, auch von den Verantwortungsträger*innen mitgetragen wird und wir nach Möglichkeiten kooperieren können.“ Das ist dann im Laufe der Zeit tatsächlich gelungen.

Zu meinem Beginn hat es 30 Kindergärten gegeben und nach Abschluss meiner Tätigkeit waren es 80. Der Weg war nicht einfach, denn die politische Führung in Kärnten war sozialdemokratisch und die Sozialdemokratie vor 40 Jahren absolut antikirchlich. Es hat lange Zeit gedauert, bis sich das etwas gelöst hat. Eine Kleinigkeit habe ich nie vergessen. Als wir das neue Caritas-Haus 1982 mit einem wunderschönen Fest einweihen konnten, war Landesrat Rudolf Gallob dabei. Als ich ihn ein paar Tage danach getroffen habe, hat er gesagt: „Das war ein niveauvolles Fest.“ Das war es wirklich.

Sie standen 40 Jahre der Caritas vor, haben in vielen Bereichen Pionierarbeit geleistet. Wie war Ihre Arbeitsweise?

VIKTOR OMELKO: Ich selbst habe immer versucht, die verschiedensten Gegebenheiten aus der Vergangenheit und der Jetzt-Zeit gut in den Blick zu nehmen, entsprechend zu analysieren und nach dem alten Motto „Sehen, Urteilen, Handeln“ das Handeln herauszubringen. Das war für mich kein Lebens-, sondern ein Arbeitsmotto, mit dem ich gut gefahren bin. Ich habe im Zuge meiner Tätigkeit sehr, sehr viele Vorträge in den Pfarren gehalten, um zu erklären, was helfen heißt und zu fragen, wer Hilfe braucht. Das geht vom Kind übers Jugendalter hinaus, da ist man stark, und im Alter braucht man wieder sehr starke Mitmenschen. Mit den verschiedensten Vorträgen in den Pfarren ist es gelungen, das Bewusstsein ein wenig zu formen, was Caritas ist: Hilfe für jeden Menschen. Mit meinem Credo, dass jede*r helfen kann, konnte ich die Menschen überzeugen. So sind nach dem Schneeballsystem da und dort zusätzliche Projekte entstanden. Das war mit ein Grund, warum die Caritas in meiner Zeit gewachsen ist. Als ich als Direktor aufgehört habe, hatten wir 1.200 Mitarbeiter*innen und viele neue Einrichtungen. Neun große und bestens organisierte Pflegewohnhäuser etwa.

Gleich am Anfang Ihrer Tätigkeit waren Sie mit dem Erdbeben im Nachbarland Italien konfrontiert, wie ist es Ihnen damit ergangen?

VIKTOR OMELKO: Als in Friaul die Erde bebte, sind wir neun Caritasdirektoren Österreichs bei einer Konferenz in Innsbruck beim Abendessen auf einem Berg gesessen. Und da hat es auch den Berg gebeutelt. Am Tag darauf hat die Direktorenkonferenz beschlossen, eine Million Schilling als Soforthilfsmaßnahme fließen zu lassen. Fünf Tage später bin ich mit einem Redakteur der Kirchenzeitung und einem Dolmetscher in dieses Gebiet gefahren und habe geschaut, was los ist. Ein Pfarrer wollte, dass wir ihm helfen, seine zusammengebrochene Kirche wiederaufzubauen. Wir haben ihn enttäuscht, wir haben gesagt, wir bauen keine Kirchen, wir bauen Häuser für die Menschen, die sie verloren haben.

Damals haben wir Firmen gebeten, uns Angebote zu schicken. Eine Firma hat gesagt „Na ja, die Caritas“. Die hat uns nicht einmal ein Prospekt geschickt. Wir haben letztendlich mit vielen, vielen Spenden 256 Fertighäuser, einen Kindergarten und zwei Altenwohnhäuser gebaut. Das war eine tolle Geschichte. Und das ist deshalb so gut gelaufen, weil es in der Nähe ist. Viele Kärntner*innen haben ja Friaul gekannt wie die eigene Westentasche. Außerdem hatten wir Journalist*innen mit, um ihnen zu zeigen, dass was weitergeht.

War die Erdbebenhilfe eigentlich zugleich die Geburtsstunde der Katastrophenhilfe der Caritas Kärnten?

VIKTOR OMELKO: Die hat es schon früher gegeben. Die Katastrophenhilfe war immer ein Teil der Caritas-Arbeit. Aber dadurch ist natürlich sehr evident und sichtbar geworden, wie eine solche Arbeit geschehen kann und was alles möglich ist. In Friaul, beim Nachbeben im September, da habe ich auch einen meiner Schreckens-Tage des Lebens erlebt. Da ist ein Haus, in dem wir kurz vorher noch zu Verhandlungsgesprächen gesessen sind, vor unseren Augen eingestürzt. Wir haben uns am Zaun festgehalten, damit es uns nicht umwirft. Das sitzt heute noch in den Knochen.

Wir bauten in Friaul keine Kirchen, sondern Fertighäuser für die Erdbebenopfer.

Bischof Josef: Auch Sie sind mit Ihrem Dienstantritt als Caritasdirektor im Herbst 2014 fast direkt in eine Krise – nämlich in die sogenannte Flüchtlingskrise – eingestiegen. Wie haben Sie diese Zeit damals erlebt?

JOSEF MARKETZ: Diese Krise ist wie ein Fluss in der Wüste über uns hereingebrochen. Plötzlich standen tausende Menschen vor der Tür. Erschöpft, verzweifelt, am Ende ihrer Kräfte. Unsere Aufgabe war es, sie zu versorgen und zwar mit Hygienemitteln und vor allem mit Kleidern. Die meisten wollten nach Deutschland, die meisten haben Deutschland auch erreicht. Wir waren halt so eine Zwischenstation der Menschlichkeit.

Erst viel später sind die politischen Implikationen aufgetaucht. Die mussten wir dann verantworten und auch diskutieren und argumentieren. Denn immer mehr klafften die Einstellungen und Meinungen auseinander. Damals ist die politische Arbeit losgegangen, die bis heute besteht.

Was waren die besonderen Herausforderungen für die Caritas in dieser Zeit?

JOSEF MARKETZ: Wir haben als Erstes gemerkt, wir brauchen einen Krisenstab. Wir hatten aber nicht die Zeit zu planen. Wir waren mitten in der Arbeit. Es gab große Hallen in Klagenfurt, in die die Flüchtlinge bis zu ihrer Weiterreise gebracht wurden. Es gab ganz viele Freiwillige, die geholfen haben. Gleichzeitig mussten wir mit der Stadt, dem Land, der Feuerwehr, dem Roten Kreuz und anderen Organisationen zusammenarbeiten. Und dafür gab es keine Anleitungen in irgendwelchen Büchern. Spannend war zu erleben, wie unterschiedlich die Menschen gearbeitet haben. Da gab es diejenigen, die das sehr geplant getan haben und jene, die Tag und Nacht helfen wollten; die auch noch um drei Uhr in der Nacht in einem der Zelte gearbeitet haben. Dann sind sie nach Hause gefahren, haben gehört, dass wieder ein Autobus mit Flüchtlingen kommt, haben umgedreht und sind wieder hingefahren. So sind bei uns leider Helfer*innen ins Burnout geschlittert. Wir haben auch Fehler gemacht und konnten die Ordnung in den ersten Tagen und Wochen nicht wirklich herstellen.

Der Flüchtlingsstrom war enorm. Hatten Sie genug Ressourcen, um das Problem zu meistern?

JOSEF MARKETZ: Zuerst haben wir aus anderen Bereichen Leute geholt, aber das waren zu wenige. Manche merkten nach ein paar Tagen, dass die Arbeit für sie gar nicht passte. Dann waren sie wieder weg, während andere dazukamen. Was blieb, war eine stetige, eine sichtbare Hilfe. Wir konnten viel Gutes tun. Wir haben zum Beispiel so viele Kleiderspenden bekommen, dass wir eine große Halle in Klagenfurt anmieten mussten und die ist auch bald übergegangen. Es gab so viele Kleider, dass wir sie leider Gottes nicht mehr ordnen konnten. Deshalb mussten wir Menschen herholen, die Wochenenden lang von in der Früh bis abends nichts Anderes getan haben als die Kleider zu ordnen, damit wir sie überhaupt weitergeben konnten. Das war damals ein Sprung ins kalte Wasser. Er hat uns aber nicht umgebracht, sondern stärker gemacht.

Bereits in der Ungarn- und Tschechienkrise sowie nach dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien und der daraus entstandenen Hilfe „Nachbar in Not“ hat sich die Caritas für Flüchtlinge eingesetzt – waren die damaligen Probleme Ihrer Meinung nach ähnlich gelagert?

JOSEF MARKETZ: In den 1990er-Jahren sind sehr viele Leute aus Bosnien gekommen, aus Süd-Ost-Europa. Sie haben mit dem mitgebrachten Geld – auch die syrischen Flüchtlinge hatten übrigens Geld dabei – Wohnungen und Häuser gemietet. Sie haben sich Arbeit gesucht, manche sind arbeitslos geblieben. Erst da haben Caritas und Staat eingegriffen. Aber 2015 war alles anders. Da hat der Staat von A bis Z eigentlich alles in die Hand genommen und das war, meiner Meinung nach, keine gute Entscheidung. Man hätte die Flüchtlinge durchaus auch besser auf Österreich aufteilen können. Es hätte genügend Menschen gegeben, die sie aufgenommen hätten. Und die hätten ihnen dann zu Hause die ersten Schritte gezeigt beziehungsweise ihnen Rückkehr oder Weiterfahrt nach Deutschland oder woandershin ermöglicht.

VIKTOR OMELKO: Im Zuge des Zerfalls von Jugoslawien haben wir versucht, die Menschen zu unterstützen – erst in Slowenien, dann in Kroatien und dann intensiv in Bosnien mit dem Hintergrund des grausamen Gemetzels zwischen den Volksgruppen, vor allem der Serben an den Bosniern. Damals ist in Zusammenarbeit mit Rotem Kreuz und ORF die Hilfsaktion „Nachbar in Not“ entstanden. Peter Quendler war in der Gegend der große Held, der Hilfe gebracht hat.

Die Caritas hilft Menschen im In- und Ausland, was zuweilen in der Bevölkerung für Unverständnis sorgt, weil sie meint, dass es hierzulande schon genug Not zu bewältigen gibt. Was antworten Sie Kritiker*innen?

ERNST SANDRIESSER: Ich möchte Angela Merkel zitieren, die gesagt hat, die Zukunft Deutschlands entscheidet sich an der Zukunft Afrikas. Das Gleiche gilt für Österreich. Es ist naiv zu glauben, wir holen uns günstige Rohstoffe aus Afrika und alles andere geht uns nichts an.

Wenn wir den Menschen in den Ländern des Südens keine Bleibeperspektive bieten, dann wird in Zukunft die Not auch bei uns größer. Fluchtursachen bekämpft man nicht mit Grenzen und Mauerbau, sondern mit Hilfe vor Ort, Ausbildung, fairen Preisen und Begegnung auf Augenhöhe.

Als Sie, Herr Sandriesser, Chef der Caritas wurden, brach einen Monat später die Corona-Pandemie aus. Wie erlebten Sie diesen Start in Ihre neue Aufgabe?

ERNST SANDRIESSER: Eine langjährige Mitarbeiterin hat mit Blick auf das Erdbeben in Friaul bald nach Dr. Omelkos Dienstantritt und auf die Flüchtlingskrise bei Josef Marketz´ Start als Caritasdirektor schmunzelnd gemeint: Wir hätten eigentlich wissen müssen, dass ein neuer Caritasdirektor auch eine Katastrophe mit sich bringt! Die typische Caritasreaktion – hinausgehen, Ärmel hochkrempeln, rote Jacken anziehen und helfen – war auf einmal nicht mehr möglich. Viele freiwillige und hauptamtliche Mitarbeiter*innen sorgten sich um ihre Gesundheit. Es hat im März, April 2020 noch keine Behandlungsmöglichkeiten gegeben. Wir haben das Pandemiejahr trotzdem gut bewältigt vor allem durch eine Tugend, die in der Caritas gelebt wird: Wir lassen niemanden im Stich und unterstützen uns gegenseitig im Kampf gegen die Armut.

In welchen Bereichen ist die Not(wendigkeit zu helfen) am größten?

ERNST SANDRIESSER: Wir gehen in Kärnten von 97.000 armuts- und ausgrenzungsgefährdeten Menschen aus. Das heißt, fast jede*r sechste Kärntner*in lebt in einer Situation, wo eine Erkrankung, ein Schicksalsschlag oder Arbeitslosigkeit eine plötzliche Notsituation bewirken kann. Und wenn dies eintritt, braucht es rasche und wirksame Hilfe. 6.500 Menschen waren im Vorjahr bei der Caritas, davon auffallend viele alleinerziehende Mütter und Familien mit mehr als drei Kindern.

Welche Herausforderungen sehen Sie aufgrund der Corona-Pandemie auf die Gesellschaft und damit auf die Caritas zukommen?

ERNST SANDRIESSER: Gesundheitlich macht die Pandemie keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Dafür wirtschaftlich umso mehr. 5.000 Menschen in Kärnten sind aktuell ein Jahr oder länger arbeitslos. Wenn man die Familienangehörigen dazurechnet, dann sind das an die 20.000 Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. Wir brauchen mehr Beschäftigungsmodelle für diesen Personenkreis. Wir haben genug Arbeit in der Pflege, im Umweltschutz, im öffentlichen Raum. Beschäftigungsmöglichkeiten brauchen auch jene, die nicht mehr hundertprozentig leistungsfähig sind, aber gerne einen Beitrag für die Gesellschaft leisten würden. Das macht Sinn und gibt Sinn.

Gesundheitlich macht die Pandemie keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Dafür wirtschaftlich umso mehr.

Naturkatastrophen, Hunger und Krieg treffen besonders die Jüngsten und sie leiden unter den Folgen. Die Hilfe der Caritas ist grenzenlos.

© Daniel Gollner

Unter Ihnen, Herr Dr. Omelko, wurde die Obdachloseneinrichtung „Eggerheim“ 1983 gegründet, wie kam es dazu?

VIKTOR OMELKO: Es war eine Zeit des wirtschaftlichen Abschwungs. Täglich sind mehr Menschen hilfesuchend zur Caritas gekommen. Das Haus war total voll und auch die Obdachlosenhilfe hier angesiedelt. So sind wir auf die Idee gekommen, diese auszulagern. In der Kaufmanngasse, in den Räumlichkeiten, die der Kirche und dem Staat gehört haben, haben wir dann die Wohnungslosentagesstätte, das „Eggerheim“, eingerichtet. Damals gab es auch Widerstand von Anrainer*innen. Die Einrichtung wurde aber dringend gebraucht. Einst für schwächere soziale Gruppen entwickelt, ist sie leider nach wie vor dringend notwendig. Das „Eggerheim“ war ein Pionierprojekt. In ganz Österreich hat man auf uns geschaut und in den Diözesen dann die eigenen Aktivitäten dazu entwickelt.

Wie kann es sein, dass es im 21. Jahrhundert in einem reichen Land wie Österreich noch immer Obdachlosigkeit gibt?

JOSEF MARKETZ: Es steht schon in der Bibel geschrieben: „Arme wird es unter euch immer geben“ und das wird auch in Zukunft so sein. Die Frage ist, wie gehen wir mit obdachlosen Menschen um. Es geht nicht nur darum, ihnen tagsüber ein Dach über dem Kopf und etwas Essen zu bieten, sondern vor allem um die Möglichkeit, dass sie sich versammeln und miteinander reden können und angenommen werden wie sie sind. Unsere Mitarbeiter*innen haben die „Eggerheim“-Besucher*innen gern. Auch ich kenne einige und mag sie. Ich war mit obdachlosen Menschen nicht nur einmal ein paar Tage am Meer. Sie haben eine gut ausgeprägte Solidarität. Wenn sie miteinander sind, teilen sie alles. Bei meiner Caritas-Arbeit habe ich zu verstehen gelernt, was der Papst meint, wenn er sagt, dass man von den Armen auch lernen kann.

Zuletzt wurde die Notschlafstelle der Stadt Klagenfurt übernommen. Warum?

ERNST SANDRIESSER: Die Übernahme wurde noch vom heutigen Bischof Josef gemeinsam mit der Stadt Klagenfurt eingeleitet. Wir sehen, dass dies die richtige Entscheidung war. Jene Menschen, die tagsüber zu uns kommen, schlafen nun auch in unserem „Eggerheim“. Wir optimieren dadurch die Versorgung für die Betroffenen und reduzieren die Kosten für die Stadt. Wir konnten durch die intensive Betreuung unserer Mitarbeiter*innen bereits in den ersten Monaten schon viele wieder in eine dauerhafte Wohnung bringen. Insgesamt brauchen wir eine andere Fehlerkultur in der Gesellschaft. Wenn Große straucheln, sieht man darüber hinweg. Wenn es Kleine erwischt und sie obdachlos auf der Straße landen, wird schnell ein Urteil gefällt.

Die Caritas hilft Menschen in sozialen und finanziellen Notlagen, versorgt sie mit dem Notwendigsten. Unter Ihnen Dr. Omelko, wurde z. B. der erste Kleiderladen, der heutige carla, gegründet. Was hat Sie dazu bewogen?

VIKTOR OMELKO: Die Anregung dazu habe ich in der Schweiz bekommen, wo ich einen solchen Kleiderladen gesehen habe. Bei uns war das von Anfang an ein riesengroßer Erfolg. Der Kleiderladen entwickelte sich weiter und wurde sogar vergrößert. Bis heute ermöglichen wir, dass Menschen Sachspenden vernünftig abgeben und wir Menschen in Not helfen können und andere genau das kaufen können, was sie brauchen.

Da ist einerseits die Hilfe mit den Kleidern, andererseits die Hilfe mit den Lebensmitteln. Die Lebensmittelausgabe LEA wurde unter Ihnen, Bischof Josef, gegründet. Was war denn der Beweggrund dafür?

JOSEF MARKETZ: Entstanden ist die LEA in der Zeit der Migrationsströme, da viele Migrant*innen kein Geld für Lebensmittel hatten. Bis heute bekommt die Caritas übriggebliebene Lebensmittel von großen Handelsketten und verteilt diese unbürokratisch an alle hilfesuchenden Menschen, die sich an sie wenden. Die LEA ist etwas Besonderes, weil sie ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Caritas, der Vinzenzgemeinschaft und des Vereines „Share“, der heutigen „Tafel Süd“, ist. Die Ausgabe der Lebensmittel erfolgt auch heute noch durch alle am Projekt Beteiligten. Inzwischen gibt es etliche Lebensmittelausgaben in Kärnten.

Was ist das Wesen einer guten Sozialhilfe und -beratung?

ERNST SANDRIESSER: Neben der Linderung der unmittelbaren materiellen Not ist es unsere Aufgabe, den Menschen dabei behilflich zu sein, dass sie wieder ein selbstständiges und eigenverantwortliches Leben führen können. Wir fragen zunächst nicht, warum jemand hingefallen ist, sondern wir helfen. Auch die Bergrettung hilft auf der Piste und fragt nicht, ob man zu schnell gefahren ist, die Piste schlecht präpariert war oder man zu viel Jagatee getrunken hat. Wer rasch hilft, hilft doppelt. Erst danach werden die Ursachen analysiert und eine Verhaltensänderung besprochen

JOSEF MARKETZ: Es geht nicht nur darum, dass man den Menschen materiell und finanziell hilft, sondern auch darum, dass wir uns als Menschen umeinander kümmern und füreinander da sind. Ich habe neulich mit einem jungen Mann telefoniert, der sehr einsam ist. Er hat zwar genügend Geld und eine Wohnung, aber scheinbar niemanden, mit dem er seine Erlebnisse und Gedanken teilen kann. Auch um solche Menschen müssen wir uns kümmern, damit diese nicht immer einsamer und schlussendlich krank werden.

Anfang der 1970er Jahre wurde die Familienberatung gegründet. Welche gesellschaftlichen Umstände führten dazu?

VIKTOR OMELKO: Es war eine Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs. Die Frauen haben mehr Rechte bekommen, durften etwa ohne Zustimmung des Mannes arbeiten gehen. Die Fristenlösung war damals heiß diskutiertes Thema. 1974 war die Zeit reif für eine eigene Beratungsstelle für Betroffene, die ganz zu Beginn noch von der Diözese geführt wurde.

Die Caritas bietet hilfesuchenden Menschen Familien- und Lebensberatung, Männerberatung, Sucht- und Elternberatung sowie Psychotherapie an. Warum ist es wichtig, dass psychosoziale Beratung und Psychotherapie und TelefonSeelsorge in ihren Händen sind?

ERNST SANDRIESSER: Wir haben eine Krankenversicherung, über die wir versorgt werden, wenn wir uns ein Bein brechen. Wenn ich mir aber mein Herz „breche“, haben wir ein Problem mit der Versorgung. Es ist wichtig, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Problemen gut versorgt werden. Psychosoziale Beratung ist nach wie vor eine Kostenfrage und die Caritas hilft. Ganz wichtig ist die Männerberatung, weil viele Männer immer noch Schwierigkeiten haben, mit emotionalen Problemen situationsgerecht umzugehen. Seit erstem September 2021 haben wir auch die Beratungsstelle für Gewaltprävention, um Täter*innen mit ihren Verhalten zu konfrontieren, damit sie aus dem verhängnisvollen Kreislauf aussteigen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Gewalt in der Familie und in Beziehungen.

Hilfe für Menschen in Not und die Umwelt: Im carla, der 1984 nach Schweizer Vorbild in Klagenfurt eröffnet wurde, kann jede*r nachhaltig Second Hand-Mode einkaufen.

Arbeitslosigkeit und Integration sind gesellschaftspolitisch wichtige Themen, die uns ständig begleiten. Die Caritas hat dazu einige Projekte initiiert, wie das magdas LOKAL. Warum?

JOSEF MARKETZ: Einerseits wollten wir mit dem magdas arbeitslosen Migrant*innen helfen und andererseits die Gastronomiebranche mit dringend benötigtem Fachpersonal versorgen. Daher haben wir auf Initiative unserer kaufmännischen Geschäftsführerin Marion Fercher und nach dem Wiener Vorbild von magdas HOTEL in einer Zeit, als Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund in Kärnten nicht mehr so willkommen waren, als sie zum Teil auch abgelehnt wurden, dieses Ausbildungslokal aus der Taufe gehoben. Damals ist das Gebäude, in dem vorher ein Restaurant untergebracht war, wegen eines Wasserschadens eine Weile leer gestanden und hat nur Kosten verursacht. Das magdas ist ein sehr sympathisches Lokal und bildet nicht nur erfolgreich Menschen aus, sondern hat auch schon welche in anderen Betrieben in Beschäftigung gebracht. Ich glaube, da haben wir etwas Gutes getan.

Pflege wird ein immer brisanteres Thema, doch lange bevor es für die Gesellschaft so wichtig wurde, hat die Caritas schon Pflegewohnhäuser gebaut. Herr Dr. Omelko, was hat Sie dazu bewogen?

VIKTOR OMELKO: Die Menschen wurden älter, die Familien fielen zusehends in der Betreuung und Pflege weg. Für den Lebensabend alter Menschen war noch nicht vorgesorgt. Es war Druck da, etwas zu tun. Meine Aufgabe war es, diesen Druck zu spüren und eine Lösung zu finden. So sind dann die Pflegewohnhäuser entstanden. Und es gab Bürgermeister in einigen Gemeinden, die wollten auch eines. Ich habe immer auf die Bedürfnisse der Menschen geschaut. Auf die Idee, das „Haus Martha“ mitten in Klagenfurt zu etablieren, haben mich drei Frauen gebracht, die zu mir gekommen sind und wissen wollten, was die Caritas für sie macht. Sie haben darauf gepocht, dass wir nicht nur draußen am Land, sondern auch in der Stadt Pflegewohnhäuser bauen.

Die Pflege ist heute selbst pflegebedürftig. Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, aber auch pflegende Angehörige stehen unter enormem Druck. Was brauchen sie noch außer Applaus, Herr Direktor?

ERNST SANDRIESSER: Es braucht für pflegende Angehörige neben Urlaubs- und Erholungsangeboten endlich eine bessere finanzielle Absicherung. Weil in der Pflege zuhause aufgrund der Berufs- und Lebenssituation aber immer weniger Angehörige greifbar sind, haben wir einen hohen Bedarf in der stationären Langzeitpflege. Es braucht in Kärnten bis 2030 fast 5.000 neue qualifizierte Pflegekräfte. Schon heute fehlen viele, sodass Dienstpläne nicht eingehalten werden können, freie Wochenenden gestrichen werden und Urlaube verschoben werden müssen. Das bringt enormen Druck. Da kann man kein normales geregeltes Leben führen. Und viele gute Fachkräfte werfen das Handtuch. Daher muss der Pflegeschlüssel deutlich verbessert werden. Kärnten muss hier an die anderen Bundesländer aufschließen. Und dann führt noch die Mehrzahlung in den Krankenhäusern dazu, dass viele Pflegekräfte in den Akutbereich gehen. Es ist wirklich 5 nach 12, und die Pandemie hat hier als Brandbeschleunigerin gewirkt.

Was tragen die Caritas-Schulen zur Bewältigung des Personalbedarfs in der Pflege für die Zukunft bei?

ERNST SANDRIESSER: Sehr viel, denn unsere Schule für Sozialbetreuungsberufe bildet rund 300 Pflegefachkräfte pro Jahr aus. Die Schulen gehören seit 1953 zur Caritas. Heute haben wir österreichweit eine der größten Caritas-Schulen. Wir zeigen, wie man junge Leute an den Beruf heranführt und wie man Menschen aus anderen Berufen umschult. Unsere Absolvent*innen arbeiten später nicht nur in der Caritas, sondern in allen Sozial- und Gesundheitseinrichtungen in Kärnten. Das heißt, auch hier erbringt die Caritas eine Leistung an der gesamten Gesellschaft. Eine Chance gegen den Fachkräftemangel haben wir aber erst dann, wenn die öffentliche Hand das Schulgeld für die Studierenden übernimmt und ihnen eine Existenzsicherung während der Ausbildung schafft oder wenigstens ein Praktikumsentgelt bezahlt.

Dr. Omelko, was war denn eigentlich der Grund, dass Sie seinerzeit den Bau von Schulen veranlasst haben?

VIKTOR OMELKO: Anstoß dafür war einerseits die Arbeitslosigkeit, von der wir gewusst haben, dass man sie am besten mit Bildung bekämpft. Andererseits hatten wir kein Pflegepersonal. Als wir etwa 1989 das St. Hemma-Haus in Friesach als Pflegewohnhaus eröffnet haben, gab es keine ausgebildeten Mitarbeiter*innen, dafür aber viele geschickte Frauen und viel Learning by doing mit der fachlichen Unterstützung des Mediziners Dr. Rudolf Kilzer. Zur Neueröffnung unseres Pflegewohnhauses in Eisenkappel haben wir überhaupt mühsam Schwestern aus Bosnien holen müssen. Wir haben Schulen errichtet und ein berufsbegleitendes Angebot geschaffen, um qualifizierte Mitarbeiter*innen zu bekommen. Wir haben sehr viel Umsteiger*innen gewonnen, die einen anderen Beruf wollten und auch Ausbildungen für Berufstätige organisiert, aus denen sehr gute Mitarbeiter*innen in den Pflegewohnhäusern hervorgegangen sind. Die hatten alle schon Lebenserfahrung.

Die Caritas engagiert sich auch für Menschen mit Behinderung, gibt ihnen Beschäftigung und etlichen auch ein Zuhause. Anfangs teilten sich alte Menschen und Menschen mit Behinderung den Lebensraum im Pflegewohnhaus. Später wurden eigene Wohnhäuser für Menschen mit Behinderung errichtet. Warum?

VIKTOR OMELKO: Der Wunsch kam aus dem St. Hemma-Haus in Friesach, das eines der ersten in Kärnten war, das alte Menschen, Menschen in schwierigen Lebenslagen und Menschen mit Behinderungen gepflegt beziehungsweise begleitet hat. Nach mehreren Anstößen durch Angehörige und Diskussionen auf politischer Ebene kam der Stein ins Rollen, die verschiedenen Bereiche nach Bedürfnissen zu trennen. So haben wir 2009 mit dem „Haus Markus“ in Althofen das erste Wohnhaus für Menschen mit Behinderung eröffnet.

Dieser Bereich hat sich stark weiterentwickelt. Stichwort Inklusion, Stichwort Selbstvertretung. Herr Direktor Sandriesser, wohin geht denn die Reise?

ERNST SANDRIESSER: Menschen mit Assistenzbedarf – manche haben Mehrfachbehinderungen – haben es wirklich sehr schwer. Unser Auftrag ist es, uns um genau diese Personengruppe und deren Angehörigen zu kümmern. Lange hat man gesagt, Wohnen und Arbeiten sollen getrennt sein. Im Moment merken wir aber, dass das für viele doch nicht die optimale Form ist. Das heißt, da müssen wir uns wieder neue Modelle überlegen, die Betreuung muss noch viel individueller erfolgen. Deshalb eröffnen wir in Maria Elend/Podgorje gerade ein Haus, in dem Beschäftigung und Wohnen integriert sind.

Das Konzept der Selbstvertretung haben wir im Pandemiejahr 2020 fertiggestellt und setzen es um. Unsere Selbstvertreter*innen machen Schulungen, organisieren Feste und Ausflüge, nehmen an Bewerbungsgesprächen teil und vernetzen sich mit anderen Organisationen. Sie treffen Entscheidungen und übernehmen Verantwortung.

Mir war es immer wichtig, jene Personengruppen zu unterstützen, die besondere Hilfe brauchen. Das sind neben alten Menschen Kinder.

Gute Kinderbetreuung bildet das Fundament für den weiteren Bildungsweg und unterstützt Eltern in einer herausfordernden Berufswelt.

Die Caritas betreut heute mit Pfarren und weiteren Rechtsträger*innen der Katholischen Kirche 67 Kindergärten, zwölf Kindertagesstätten und acht Horte. Viele Einrichtungen betreibt sie selbst. In Ihrer Amtszeit, Herr Dr. Omelko, haben sich die Kindereinrichtungen mehr als verdoppelt. Warum war Ihnen das ein so besonderes Anliegen?

VIKTOR OMELKO: Die Betreuung von Kindern war der Kirche immer schon ein Anliegen. Die älteste Kinderbetreuungseinrichtung ist 1888 in St. Andrä im Lavanttal entstanden. Geistliche Schwestern in der Niederlassung Maria Loreto haben sie geführt. Mir war es immer wichtig, jene Personengruppen in der Gesellschaft zu unterstützen, die besondere Hilfe brauchen. Das sind neben den alten Leuten auch die Kinder, die wir an die Hand nehmen und betreuen wollten, um sie mit all ihren Talenten zu fördern.

In den letzten 100 Jahren hat sich das Familienbild und mit ihm die Rollenverteilung verändert. Wie hat sich das auf die Einrichtungen ausgewirkt?

JOSEF MARKETZ: Die Erwartungen an die Kinderbildungseinrichtungen sind unglaublich gestiegen. Trotzdem gibt es noch die alten Strukturen mit 25 oder mehr Kindern in einer Gruppe – mit zwei Kindergartenpädagog*innen. Sie betreuen die Buben und Mädchen, darunter viele Einzelkinder, die schon stark ausgeprägte Persönlichkeiten sind. Das verlangt eine viel höhere Professionalität als einst. Früher hat man gesagt, die Kinder gehen in den Kindergarten spielen. Das würde eine Pädagogin heute ganz anders beschreiben. Dass die Gruppen kleiner werden, dahin gehen die politischen Verhandlungen. Aber das kostet wieder mehr. Ein Unterschied zu früher ist auch, dass ein Priester heute für viele Pfarren zuständig ist. Priester kommen auch aus anderen Kulturen, die unsere Art nicht so nachvollziehen können. Es gibt auch Bürgermeister, die nach dem Billigkeitsprinzip trachten beziehungsweise Einrichtungen selber betreiben. Die Verhandlungen sind mehr und schwieriger geworden. Als Bischof und Kirche ist es ganz wichtig, dass wir uns auch um die Kinder bemühen und versuchen, sie zu begreifen und uns ihnen verstärkt anbieten.

ERNST SANDRIESSER: Es wird der Kirche oft vorgeworfen, sie hätte ein einseitiges Familienbild. Mütter sollen zuhause bleiben und die Kinder betreuen. Mit dem Betrieb von über 80 Kinderbetreuungseinrichtungen zeigen Kirche und Caritas, dass wir Eltern zuhause und am Arbeitsplatz unterstützen in einer immer herausfordernderen Berufswelt. Man sollte den Eltern die Möglichkeit der Wahl geben und die frühkindliche Erziehung nicht für politisch-ideologisch Auseinandersetzungen zweckentfremden.Die Caritas reagiert seit den 1930er Jahren auf die Nöte der Familien, versorgt armutsbetroffene Kinder und Waisenkinder und hat wesentlich die außerfamiliäre Kinderbetreuung in Kärnten aufgebaut. In den 1960er, 1970er Jahren, als der Wohlstand zugenommen hat, hat man die Eltern in der Erziehungsarbeit unterstützt. Aufgabe kirchlicher Kinderbetreuungseinrichtungen ist es nicht, den Eltern vorzuschreiben, wie eine Familie zu leben hat, sondern sie bestmöglich dabei zu unterstützen, dass Familie gelingt. Die pädagogischen Herausforderungen haben in den letzten Jahren enorm zugenommen und daher müssen unsere Elementarpädagog*innen den Kindern und auch den Eltern viel mehr Zeit widmen.

Bildung ist Ihr Steckenpferd, Herr Sandriesser. Sind Ihnen deshalb die Schulen, die Kinderbildungseinrichtungen, die Lerncafés so wichtig?

ERNST SANDRIESSER: Ein Pflichtschulabschluss, eine Lehre oder eine Ausbildung sind die beste Armutsprävention und die wichtigste Investition in die Zukunft eines Landes. Wenn die Schulkarriere misslingt, muss später bis zu viermal so viel Geld in die Hand genommen werden, um der Person wieder eine Lebensperspektive zu geben.

Ich selbst hatte einige Jahre große Schwierigkeiten in der Schule und wäre in der fünften Klasse Gymnasium beinahe an Mathematik gescheitert. Mein Professor hat daraufhin mir und anderen Mitschüler*innen am Nachmittag kostenlosen Nachhilfeunterricht gegeben. Ich habe später mit Auszeichnung maturiert und während meines Studiums selber schwachen Schüler*innen Nachhilfe gegeben. Wir alle brauchen dann und wann Unterstützung, besonders in jungen Jahren. In unseren Lerncafés helfen wir Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien beim Lernen und ermöglichen ihnen so einen Weg in eine gute Zukunft.

Die Pfarren sind wichtige Kooperationspartnerinnen der Caritas im Dienst am Nächsten. Wie sollte diese Kooperation Ihrer Meinung nach gestaltet werden, damit sie den Armen und Hilfsbedürftigen gerecht wird, Herr Bischof?

JOSEF MARKETZ: Die Sozial- und Caritas-Kreise, die es unter Viktor Omelko in allen Pfarren gegeben hat, um den Menschen zu helfen, sind leider immer weniger geworden. Es fühlen sich nicht mehr so viele Menschen den Pfarren zugehörig, auch wenn sie in einem Pfarrgebiet wohnen. Und sie integrieren und engagieren sich nicht mehr so im Rahmen der Pfarre wie einst. Vielleicht sind ihnen die Pfarren oder der Pfarrgemeinderat zu fromm. Es gibt aber zugleich viele Menschen, denen man dabei helfen kann, sich zu engagieren, indem man ihnen organisatorisch viel bietet und sie auf mögliche „Hilfsbereiche“ aufmerksam macht. Die Caritas entwickelt sich in diese Richtung. Wir müssen aber erst lernen, wie wir die Caritasarbeit in den Pfarren verorten können. Ich versuche, diesbezügliche Bemühungen nach Kräften zu fördern. Wir werden in Zukunft neue Formen finden müssen, um die Leute dafür zu interessieren, sich im Rahmen der Caritas zu engagieren.

Nicht nur als Ausdruck ihres Glaubens, sondern als Ausdruck ihres Interesses, anderen Menschen Gutes zu tun.

Die Caritas ist eine katholische Organisation, hat die Nahebeziehung zur Kirche eine Relevanz?

ERNST SANDRIESSER: Viele Herausforderungen im Leben, erzählen mir Menschen, können sie nur durch ihren persönlichen Glauben bewältigen. Glaube braucht immer wieder die Gemeinschaft, in der er sich entfalten kann, in der er gelebt und gefeiert wird, wo gemeinsam gebetet wird. Und diese Gemeinschaft bietet die Katholische Kirche. Die Kirche atmet wie der Mensch mit zwei Lungenflügeln: dem Gottesdienst und dem Dienst am Nächsten. Wenn ich atme, achte ich nicht darauf, ob ich gerade mit dem rechten oder linken Lungenflügel atme. So sollte es auch im Glauben sein. Gottesdienst und Menschendienst dürfen nicht getrennt werden, sonst leidet die Kirche an Atembeschwerden und die Gläubigen unter Sauerstoffmangel. Das Beten wird hohl und das Tun versiegt ohne Quelle. Wer in Gott eintaucht, taucht bei den Armen wieder auf.

Welche Rolle spielen Glaube, Gott beziehungsweise Jesus und die Bibel im Wirken der Caritas?

JOSEF MARKETZ: Als ich Caritasdirektor wurde, habe ich auch viel gepredigt. Bei meinen Predigten und Ansprachen habe ich mich immer am Wort Gottes orientiert, an der Bibel. Wenn ich das Evangelium so auf eine Sonntagspredigt hin und so auf mich bedacht habe, habe ich gemerkt, dass es den Auftrag zur gegenseitigen Liebe, zur Solidarität und anderen Menschen zu helfen, in sich trägt. Das heißt, im Wesen unserer Religion steht die Liebe. Nicht nur das Wort, sondern Liebe, die tätig wird. Und deswegen glaube ich, dass unsere Religion, dass unser christlicher Glaube die Menschen motiviert, für andere da zu sein, Caritas zu üben und zu sein.

Direktor Sandriesser sind die Freiwilligen und die youngCaritas ein großes Anliegen. Warum sollten sich junge Leute heute freiwillig für die Caritas engagieren, brauchen Menschen Aufgaben?

ERNST SANDRIESSER: Wir leben in einer Zeit, in der es medial ganz stark um die Selbstoptimierung der eigenen Persönlichkeit geht. Egoismus – so wird behauptet – sei in uns genetisch grundgelegt und nicht Kooperation. Und Erfolg hänge vor allem und in erster Linie von einem selber ab.

Die Realität zeigt ein völlig anderes Bild. Noch nie waren wir global so vernetzt und international so voneinander abhängig wie heute. Schon beim Frühstück bin ich auf die halbe Welt angewiesen. Die Fridays for Future-Bewegung und die youngCaritas sind voll von jungen Menschen, die in diesem Bewusstsein leben. Die Landjugend Ebenthal hat in diesem Jahr für die Erdbebenopfer in Kroatien und die Geflüchteten in Griechenland gesammelt.

Wir müssen neue Formen finden, um die Leute dafür zu interessieren, sich im Rahmen der Caritas zu engagieren. Als Ausdruck ihres Interesses, anderen Menschen Gutes zu tun.

Die Caritas ist eine Hilfsorganisation der Katholischen Kirche und der christliche Glaube Fundament der Arbeit für hilfesuchende Menschen.

Mit 1.300 Mitarbeiter*innen ist die Caritas eine wichtige Arbeitgeberin und ein großes Unternehmen in Kärnten. Mit Ihnen Direktor Sandriesser steht erstmals ein weltlicher Theologe an der Spitze. Mit Prälat Omelko und Bischof Josef waren es Priester. Inwieweit wirkt sich das auf die Arbeit, die Mitarbeiter*innen und Unternehmensführung der Caritas aus?

ERNST SANDRIESSER: Die Caritas ist eine Hilfsorganisation und ein Dienstleistungsunternehmen. Es werden bei uns Mitarbeiter*innen eingestellt. Es verlassen uns Mitarbeiter*innen. Und in Unternehmen gibt es natürlich auch Konflikte. Und ich erfahre, dass in diesen Situationen meine Rolle als Laie oft hilfreicher ist. Als Seelsorger ist man da in einer schwierigen Doppelrolle. Welchen Unterschied Mitarbeiter*innen wahrnehmen, müssen diese selbst beantworten.

JOSEF MARKETZ: Dass nach mir ein Laie als Caritasdirektor kommt, war für mich mit Blick auf andere Diözesen gut vorstellbar. Einen Caritasdirektor kann man nicht so einfach ausschreiben. Da geht es um die ganze Persönlichkeit. Da muss es schon eine persönliche Motivation, einen persönlichen Glauben, Fertigkeiten und vor allem die Liebe zum Menschen geben, die Ernst Sandriesser mitgebracht hat. Ich war als Caritasdirektor zwar Priester ohne Wirtschaftsstudium, habe aber vor meinem Dienstantritt einen sehr intensiven Wirtschaftskurs an der Wiener Uni gemacht. Ohne die Grundlagen einer Unternehmensführung kann man die heutige Caritas nicht führen.

Obwohl mit Ihnen drei Männer interviewt werden, ist die große Mehrheit der Caritas-Familie weiblich. Wäre eine männliche Verstärkung begrüßenswert?

ERNST SANDRIESSER: Statistisch gesehen ist die Caritasarbeit weiblich. Wir sind da ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, die soziale Arbeit immer noch den Frauen zuordnet. Wir sind aber sehr bemüht, auch Männer für die Mitarbeit zu gewinnen. Die Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen ist in der Caritas sehr gut und ich pflege mit Magistra Marion Fercher als kaufmännischer Geschäftsführerin der Caritas einen kollegialen Führungsstil.

Herr Omelko, Herr Bischof: Sie haben unterschiedlich lange als Caritasdirektoren gearbeitet. Wo oder in welcher Situation stießen Sie an Ihre Grenzen? Woran scheiterten Sie gar?

VIKTOR OMELKO: Ich wollte in meinem letzten Arbeitsjahr eine Unterkunft für anreisende Bettler machen. Das hat nicht geklappt, weil die zuständige Politik massiv dagegen gearbeitet hat. Ich habe das so zur Kenntnis genommen und auch nicht mehr die Zeit gehabt, dafür zu kämpfen. Die Politik regiert die Gesellschaft, ob wir es wollen oder nicht. Verhandlungen, Absprachen und Auseinandersetzungen mit ihr gehörten zu meiner Tätigkeit. Bei der Präsentation von Projekten ist es richtig gewesen, mich selbst ein bisschen zurückzunehmen. Und so sind wir zu einem guten Miteinander auch mit der Politik gekommen. Nicht immer, aber meistens.

JOSEF MARKETZ: Dr. Omelko war ein legendärer Verhandler und ist meistens mit seinen Anliegen durchgekommen. Es war nicht leicht, in seine Fußstapfen zu treten. Es war auch nicht so einfach, die Caritas mit 1.300 Mitarbeiter*innen zu führen, von denen man nicht alle persönlich kennt und trotzdem eine große Verantwortung für deren Leben und Familien hat und für so viele Klient*innen, die viel von der Caritas erwarten. Ich habe für eine gute Führung gekämpft und auch Coaches geholt. Wir haben viele Dinge durchdiskutiert und es uns mit den Bereichsleiter*innen, die wir damals eingeführt haben, nicht leicht gemacht. Uns ist es im Großen und Ganzen gut gelungen, gemeinsam aus Fehlern zu lernen.

Als Caritas-Direktor trifft man viele Menschen und hört ihre Geschichten. Welche Begegnungen haben Sie am meisten geprägt?

ERNST SANDRIESSER: Ich lasse jeden Menschen reden, höre genau zu und lasse mich so von jeder Begegnung prägen. Solche Begegnungen können auch am Schriftweg oder via Bildschirm möglich sein. Menschen, die in großer Not sind und viel Leid erfahren, prägen mich besonders stark.

VIKTOR OMELKO: Eine besonders schöne Begegnung, die ich nie vergessen werde, hatte ich im Gregorhof in Bad Eisenkappel/ Železna Kapla. Bei einem Besuch in diesem Pflegewohnhaus ist mir ein Bewohner entgegengekommen und hat freudig gesagt: „Ich bin so froh, dass ich hier sein kann.“

Inwieweit darf oder muss die Caritas Stachel im Fleisch der Politik, ein unbequemes Sprachrohr für Menschen in Not sein? Anders gefragt: Wie politisch darf/muss die Caritas sein?

ERNST SANDRIESSER: Da wir viele Aufgaben wie Pflege und Kinderbetreuung im Auftrag der öffentlichen Hand erfüllen, sind wir besonders sensibel für soziale Verwerfungen und ungerechte Strukturen in der Gesellschaft. Wir analysieren sehr genau die Situation von Menschen in Not – und das weltweit – und melden das den Politiker*innen zurück und sensibilisieren die Öffentlichkeit. In diesem Sinn ist die Caritas politisch.

VIKTOR OMELKO: Die Caritas ist eine zutiefst politische Institution, weil im Mittelpunkt ihrer Arbeit der Mensch mit all seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten steht. Ihm gilt der volle Einsatz. Wäre die Caritas nicht politisch, würde sie in der Gesellschaft danebenstehen. In meinen 40 Jahren ist die Caritas eine wesentliche Hilfsorganisation geworden, deren Worte gelten.

Wo wird Ihrer Meinung nach die Caritas in Zukunft besonders gebraucht?

ERNST SANDRIESSER: Überall dort, wo der Weg für die Menschen besonders steil ist. Wir haben in der Caritas einen Wertekompass. Der Kompass sagt, dass wir für alle Menschen in Not da sein müssen. Für alle Menschen, denen das Leben zu schwer und der Weg zu steil geworden ist. Unser Wertekompass zeigt wie jeder Kompass nur die Richtung an, den Weg müssen wir in jeder Situation selber finden.

VIKTOR OMELKO: Die Gesellschaft wird sich, wie bisher, sehr darum bemühen müssen, dass sie niemanden zurücklässt. Das ist ja eigentlich Aufgabe der Politik, zu schauen, dass alle mitgehen können. Also auf jene Rücksicht zu nehmen, die nicht so schnell gehen können. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber notwendig, damit die Gesellschaft menschlich bleibt oder noch menschlicher wird als sie es ist.

JOSEF MARKETZ: Caritas heißt ja Liebe und in der Bibel steht: Gott ist die Liebe. Die Caritas als Organisation macht mit ihren vielen freiwilligen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit, die Gott meint. Sie kann ja in ihrem Wirken für die Menschen nur er-folgreich sein, wenn sie mit Professionalität – und das wird bei der Caritas ganz großgeschrieben – aber eben auch mit Liebe handelt. Und das heißt dann, mit Gott den Weg weiterzugehen.

Ihr Wunsch an die Caritas für die nächsten zehn Jahre?

VIKTOR OMELKO: Ich wünsche mir, dass die Caritas die Grundsätze, mit denen sie arbeitet, auch in Zukunft konsequent verfolgt. Und dass sie die Dinge immer so sieht, wie sie sind und daraus die richtigen Schlüsse zieht. Ich bin überzeugt, dass das gelingen wird.

JOSEF MARKETZ: Ich wünsche mir, dass die Caritas auch in den nächsten Jahren in der Kirche ihre Heimat sieht und diese auch von den Verantwortungsträger*innen bekommt. Und, dass die anderen kirchlichen Bereiche von der Caritas lernen und deren Grundsätze zu ihren eigenen machen.

ERNST SANDRIESSER: Dass die Caritas in zehn Jahren eine ökologisch nachhaltige, wirtschaftlich stabile und sozial innovative Hilfsorganisation ist. Unddass sie viele Menschen motiviert, diesen Weg mitzugehen und Wohltäter*innen überzeugt, selbst caritativ tätig zu werden.

Not sehen und Handeln ist das Motto der Caritas. Zum 100. Geburtstag wünsche ich ihr viele Menschen, die sagen: „I bin a die Caritas!“ Jede*r kann helfen. Niemand ist zu klein, um einen Unterschied zu machen. Jede*r kann seinen Beitrag leisten.

Wordrap

Ich bin ernst so wie mein Name, der hervorragend zu mir passt, und überrasche mit meinem trockenen Humor.

Mein Vorbild ist seit meiner Jugend Franz von Assisi und immer wieder Menschen in meiner Umgebung.

Mein Lebensmotto ist global denken und lokal handeln.

100 Jahre Caritas bedeuten für mich persönlich: Dank und Respekt all jenen Menschen, die in den letzten 100 Jahren Solidarität und Nächstenliebe gelebt haben.

Helfen. Macht glücklich und ist gesund.

Soziale Hängematte. Ein Unwort. Es gibt nur ein soziales Netz und das muss eng geknüpft werden.

Gutmensch. Es ist gut, dass es gute Menschen gibt. Das Gegenteil wünscht sich niemand.

Darüber kann ich von Herzen lachen: Über eigene Hoppalas, wie unlängst als ich bei einer Mitarbeiter*innenehrung minutenlang eine falsche Mitarbeiterin angesprochen habe. Es haben dann alle herzhaft gelacht.

Meine letzten Worte sollen sein. Verzeihung, Danke und Bitte.

Ich bin ein Mensch, der gerne lacht, obwohl ich das Leben durchaus ernst nehme.

Mein Vorbild ist Papst Franziskus, auch wenn das vielleicht ein bisschen schwierig ist, wenn ich das jetzt sag´.

Mein Lebensmotto ist: Es wird schon werden. Aber ich muss auch meines dazutun.

100 Jahre Caritas bedeuten für mich persönlich sehr viel. Ich bin glücklich darüber, dass ich ein paar Jahre meines Lebens zu dieser für mich so schönen, vorbildlichen Organisation beitragen konnte.

Helfen. Ich bin fast in jeder Minute oder Stunde des Lebens dazu herausgefordert.

Soziale Hängematte. Die dient nur dazu, eine*n Schuldige*n zu finden. Sobald man einen Menschen und wirklich seine Geschichte kennt, wird man nie mehr von sozialer Hängematte reden.

Gutmensch. Bin ich sehr gerne und möchte ich auch in Zukunft sein.

Worüber können Sie von Herzen lachen? Über viele Dinge, weil ich eben daran glaube, dass Gott die Zügel dieser Welt in den Händen hält.

Meine letzten Worte sollen sein. Das weiß ich nicht. Aber ich habe gesehen, wie meine Mutter beim Sterben den Blick auf etwas oder irgendwen gerichtet und plötzlich ein sehr helles, zufriedenes, glückliches Gesicht bekommen hat. Und diesen Blick wünsche ich mir.

Ich bin Viktor Omelko und war 40 Jahre lang Caritasdirektor.

Mein Vorbild: Joseph Cardijn war für mich eine prägende, wichtige Persönlichkeit. Ich war früher in der Jugendarbeit tätig, da habe ich ihn kennengelernt.

Mein Lebensmotto ist Sehen, Urteilen, Handeln. Damit, glaube ich, geht man am besten mit dem Leben und den Möglichkeiten des Lebens um.

100 Jahre Caritas bedeuten für mich persönlich, dass ich 40 Jahre in dieser Organisation gearbeitet und wahrscheinlich alle Fähigkeiten eingesetzt habe, die ich mitbekommen habe.

Helfen heißt für mich offen sein, zugreifen und tun.

Soziale Hängematte. Gibt es nicht. Und wenn doch, dann wird man sich bemühen, die Leute aus dieser Matte rauszubringen. Das ist das Ausschlaggebende.

Gutmensch. Der Begriff ist etwas negativ behaftet, doch in der Gesellschaft braucht es Gutmenschen.

Worüber können Sie von Herzen lachen? Über fröhliche Menschen.

Meine letzten Worte sollen sein: Schön war´s.

Die Aufgaben der Caritas damals, heute und in Zukunft:

- konsequent alle Formen der Armut wie Kinderarmut, Frauenarmut, Altersarmut usw. zu benennen und zu bekämpfen

- für Menschen ohne Arbeit Möglichkeiten der Beschäftigung anzubieten

- in unseren Pflegeeinrichtungen eine Atmosphäre der Zuwendung und eine lebenswerte Umgebung zu schaffen

- für Menschen mit Assistenzbedarf neue Formen selbstbestimmten Lebens zu entwickeln

- für Menschen in Lebenskrisen ausreichend Beratung und Therapie anzubieten

- mit der Auslandshilfe an einer Welt der Gerechtigkeit und Teilhabe zu arbeiten und

- bei Katastrophen den Betroffenen in Österreich und weltweit helfend beizustehen.